關向應紀念館位于遼寧省大連市金州區向應街道大關屯176號,是國家AAAA級旅游景區。該館始建于1964年,后經多次改擴建,新館于2007年9月10日正式開館。關向應紀念館占地面積47433平方米,包括關向應故居,主展館,延安窯洞,紅三軍指揮所等。關向應紀念館免費向游客開放,年接待游客超過50萬人。其中關向應故居,是一座三間石砌低矮的茅草房,1902年9月10日關向應在此出生,這里有他少年時代與父親一起親手栽種的中國槐和一家世代傳用的老石磨。

館舍簡介

關向應紀念館始建于1964年。1986年7月22日,由當時的金縣人民政府(現金州新區人民政府)進行改擴建;1989年7月21日,國家副主席王震親自題寫館名;2001年被中共中央宣傳部命名為全國愛國主義教育示范基地;2002年關向應誕辰百周年重新興建新館;2005年被納入全國100家紅色旅游經典景區之一。為了更好的發揮新形勢下愛國主義教育活動,實現政治工程--“瞻仰一次圣地,凈化一次靈魂” 、文化工程--“挖掘一種內涵,鑄就一種精神”、經濟工程--“開發一方紅土,致富一方人民”三位一體的新功能,在中宣部、發改委、國家旅游局和省、市、區三級政府的悉心指導和大力支持下,在2006年4月開始了關向應紀念館的新館建設工程,于2007年7月建成了規模達6萬平方米的關向應紀念館紅色旅游景區,總投資金額達3340萬。經改擴建后2007年9月10日也是關向應同志誕辰105周年新館落成開館儀式;2010年9月20日,關向應紀念館AAAA級景區揭牌。關向應紀念館地址位于:遼寧省大連金州新區向應街道大關屯176號。

歷史沿革

關向應故居,是一座三間石砌低矮的茅草房,1902年9月10日關向應在此出生,這里有他少年時代與父親一起親手栽種的中國槐和一家世代傳用的老石磨。

1986年7月21日紀念關向應逝世40周年時,重建起面積260平方米、占地4000平方米的紀念館,時任國家副主席王震同志題寫館名。

2002年為紀念關向應誕辰100周年,進行了較大規模的改擴建,使建筑面積880平方米、占地9600平方米的紀念館更加壯觀。

2005年被中宣部、國家發改委等17個部委納入全國100家紅色旅游經典景區,是大連市唯一一處紅色旅游經典景區。黨和國家領導人王震、廖漢生、程子華、李長春等同志先后多次來紀念館參觀和指導工作。

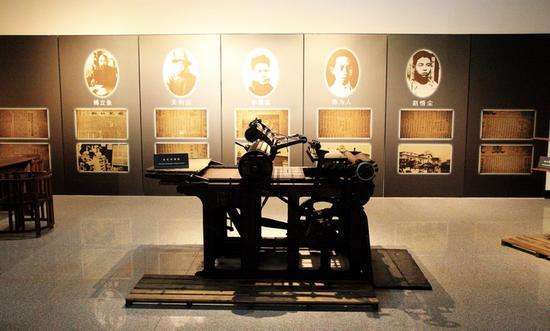

2006年4月,根據中央辦公廳、國務院辦公廳《2004~2010年全國紅色旅游發展規劃綱要》要求和省、市領導有關指示,金州區啟動了“關向應故居紀念館建設工程”,新館占地面積47433平方米,展館面積3448平方米。新館展廳包括“從滿族農家走出的革命青年”、“在國民黨統治區工作”、“開辟湘鄂川黔革命根據地”、“帶領紅二方面軍勝利完成長征”、“創建晉綏抗日根據地”、“鞠躬盡瘁光輝永存”等內容,濃縮了關向應一生的輝煌業績和光輝歷程。

2007年9月10日在關向應誕辰105周年之際,重新開館,總占地面積6萬平方米,紀念館區包括關向應紀念館、關向應故居、延安窯洞、紅三軍指揮所、關向應雕像、滿族風情院、辦公區7個部分。新館室內展區以關向應同志的一生經歷為主題,設立4個展廳。通過實物陳列、照片展示和場景模擬等形式,將關向應同志的光輝革命歷程生動地再現出來。

2009年4月30日,按照中宣部、國家財政部等四部委的要求和《市委宣傳部、市財政局、市文化局關于全市博物館、紀念館免費開放的實施意見》精神,關向應紀念館正式免費開放。

2010年9月,正式掛牌為國家4A級景區。

2012年9月10日,在關向應同志誕辰110周年之際,關向應衣冠冢在關向應紀念館園區內建成。

人物生平

關向應原名關致(治)祥,生于遼寧省金縣亮甲店大關家屯(今大連市金州新區向應街道大關家屯),滿族,滿姓瓜爾佳氏。

1920年入大連伏見臺公學堂讀書,曾參加愛國學生運動。

1924年4月加入中國社會主義青年團。同年秋赴莫斯科入東方勞動者共產主義大學學習。

1925年1月轉入中國共產黨。

1925年5月“五卅”運動爆發后回國,在上海從事工人運動和共青團工作。同年秋到青島、濟南等地,整頓和恢復共青團組織,領導工人罷工斗爭,年底任共青團山東省委書記。

1927年5月被選為主席團成員。后被派往河南省委工作,不久到上海在共青團中央局組織部工作。

1928年6月,出席在莫斯科召開的中共第六次全國代表大會,被選為中央委員和中央政治局候補委員(1930年9月曾被選為政治局委員)。同年7月在共青團第五次全國代表大會上被選為團中央書記。

1929年9月調中共中央軍事部工作。

1930年3月任中共中央軍事委員會書記。次年在上海組織工人罷工斗爭時被國民黨當局逮捕,后經組織營救出獄。

1931年11月,被選為中華蘇維埃共和國中央執行委員、中央革命軍事委員會委員。同年冬被派往湘鄂西蘇區,任中共湘鄂西中央分局委員、湘鄂西革命軍事委員會主席團成員和紅軍第3軍政治委員。 同賀龍率部向襄河以北之國民黨軍發起攻勢作戰,連續取得龍王集、文家墩等戰斗的勝利,鞏固和擴大了蘇區。曾被選為中華蘇維埃共和國第二屆中央執行委員。

1934年6月開始,參與領導創建黔東蘇區。期間與賀龍一起同“左”傾錯誤進行了堅決斗爭,主持恢復被解散的黨、團組織和政治機關,鞏固和擴大了紅軍隊伍。是年10月,紅3軍和紅6軍團會師后,恢復第2軍團番號,任副政治委員。為策應第一方面軍長征,與賀龍、任弼時統一指揮紅2、6軍團開展湘西攻勢,殲滅和牽制大量國民黨軍,創建了湘鄂川黔蘇區,任中共湘鄂川黔省委委員、軍委分會委員和省軍區副政治委員。參與指揮反“圍剿”作戰,相繼取得陳家河、桃子溪、忠堡、板栗園等戰斗的勝利。

1935年11月,同賀龍、任弼時等指揮紅2、6軍團由湖南桑植開始長征。次年7月到達西康甘孜(今屬四川省)與第四方面軍會合后,紅2、6軍團和第32軍組成第二方面軍,任副政治委員,并任中共中央西北局委員。曾對張國燾分裂黨分裂紅軍的活動進行了斗爭。

1936年12月任第二方面軍政治委員,中央革命軍事委員會委 員。 抗日戰爭爆發后,任八路軍第120師政訓處主任,不久改任政治委員。

1937年9月,同師長賀龍率部開赴晉西北抗日前線,在同蒲鐵路(大同-風陵渡)北段打擊日軍,并配合國民黨軍進行忻口戰役。創建晉西北抗日根據地。

1938年3月參與指揮所部擊退日偽軍萬余人向晉西北的進犯,連續收復寧武、岢嵐等7座縣城。同年12月,與賀龍率120師主力開赴冀中,任冀中區總指揮部政治委員。

1939年4月參與指揮齊會戰斗,取得首次在平原作戰殲滅日軍1個大隊的勝利,并粉碎了日偽軍多次“圍攻”,鞏固了冀中根據地。率工作組到冀中八路軍第3縱隊組織培訓政治工作干部。曾撰寫《論堅持冀中平原游擊戰爭》一文,對鞏固冀中根據地,堅持開展平原游擊戰爭起了指導作用。1939年9月,他同賀龍指揮陳莊戰斗,取得殲滅日偽軍1200余人的勝利。同年底,閻錫山發動“十二月事變”,他同賀龍率120師主力返回晉西北,領導軍民進行反對國民黨頑固派的斗爭。

1940年11月起任晉西北軍區政治委員,晉綏軍區和陜甘寧晉綏聯防軍政治委員,中共中央晉綏分局書記。參與領導軍民挫敗日偽軍多次“掃蕩”與“蠶食”,不斷鞏固和擴大晉綏抗日根據地。

1941年秋因病到延安休養。

1945年在中共第七次全國代表大會上被選為中央委員。

1946年7月21日延安病逝。

【溫馨提示】網站有的文章及圖片均來源于學校官網或互聯網,若有侵權請聯系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統計

- 基地總數:548個

- 當前瀏覽:1769次

- 總瀏覽數:818270次

- 發布時間:2020-04-09 10:51

- 信息來源:干訓網