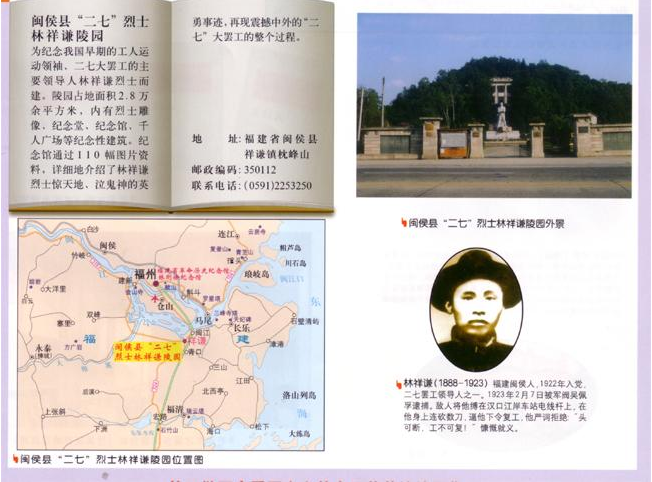

林祥謙烈士陵園,坐落于福廈公路峽南到尚干中段東側(cè)的枕峰山山麓,距福州中心區(qū)20公里,是為紀(jì)念我國早期的工人運(yùn)動領(lǐng)袖、“二七”大罷工的主要領(lǐng)導(dǎo)人林祥謙烈士而建的。

發(fā)展歷史

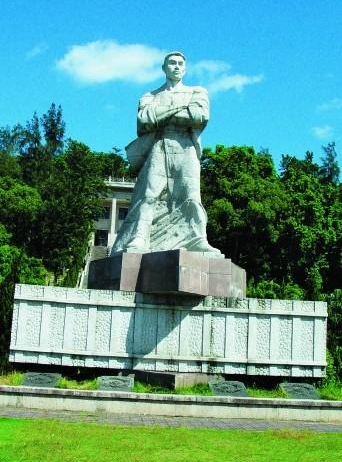

1960年始建陵園,1961年遷葬,1963年落成。陵園入口處,屹立一尊高4米的花崗石雕林祥謙像。沿3列3組126級石階上山,上建"二七烈士紀(jì)念堂",大樓3層為花崗石砌,內(nèi)設(shè)正廳、禮堂、展覽館、資料室和接待室。廳內(nèi)立有武漢總工會鑄造的高1.2米、重230公斤的林祥謙銅像。

林祥謙烈士陵園,為福建省文物保護(hù)單位。位于福州城西22公里處閩侯縣祥謙鎮(zhèn)枕峰山。1928年林祥謙及其父林端和、弟林元成的3口棺木由林祥謙妻陳桂貞運(yùn)回家鄉(xiāng)安葬。半球形的烈士墓在紀(jì)念

堂后山坡,石砌圍屏,上刻郭沫若手書"二七烈士林祥謙之墓"。

1960年興建,1963年落成。林祥謙在1923年我黨領(lǐng)導(dǎo)的“二七”大罷工中,被反動軍閥逮捕,在敵人屠刀面前,大義凜然,視死如歸,拒發(fā)復(fù)工令,終于被敵人殘酷殺害,壯烈犧牲,終年31歲。解放后,黨和國家為了紀(jì)念林祥謙烈士,決定在烈士家鄉(xiāng)建立陵園。1961年1月20日隆重舉行烈士遺骨遷葬儀式。1963年適“二七”慘案四十周年,陵園竣工并正式對外開放。陵園占地面積63畝,約為4.19萬余平方米,建筑面積達(dá)5千多平方米,內(nèi)有烈士雕像、紀(jì)念堂、紀(jì)念館、千人廣場等紀(jì)念性建筑。陵園大門兩邊有“祥謙陵園”隸書石刻4個(gè)大字。上118層石階后,即為雄偉的紀(jì)念堂。“二七烈士紀(jì)念堂”7個(gè)金光閃閃的大字,系當(dāng)代書法家郭沫若所書。全國人大常委員委員長朱德1964年11月為紀(jì)念堂題字:“二七烈士永垂不朽”。全國人大常委會副委員長何香凝為紀(jì)念堂畫了一幅梅花,象征烈士像寒梅那樣斗傲霜雪。

1987年湖北省總工會特意鑄造一尊林祥謙銅像贈給福建省,銅像安放在陵園的“二七”紀(jì)念堂大廳內(nèi)1.2米高的黑色大理石基座上。銅像為全身站立造型,高1.2米,重230公斤,用寫實(shí)手法表現(xiàn)烈士的英雄氣概,再現(xiàn)當(dāng)時(shí)工人向軍閥斗爭的光輝形象。紀(jì)念館通過110幅圖片資料,詳細(xì)地介紹了林祥謙烈士驚天地、泣鬼神的英勇事跡,再現(xiàn)震撼中外的“二七”大罷工的整個(gè)過程。烈士的墓室筑在紀(jì)念堂的后山坡上。墓呈半球形,墓臺后襯以石砌的橫幅圍屏,上嵌郭沫若手書的“二七烈士林祥謙之墓”9個(gè)鎏金大字。陵園上下林木茂盛,四季常青,已成為省市愛國主義教育基地、青少年德育教育基地和游覽的勝地, 1989年8月20日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列為全國重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位。

烈士陵園始建于1961年2月,40多年來,一直沒有大規(guī)模的修繕。長期以來只有縣民政局投入少量經(jīng)費(fèi)進(jìn)行維護(hù)。由于沒有專用庫房存放,加之保存不善,紀(jì)念堂屋頂破損、老化嚴(yán)重、滲漏利害,該陵園收藏的108幅名人字畫,正遭受不同程度的蟲蛀和霉變。紀(jì)念堂內(nèi)還沒有安裝變壓器,仍是借電供用。

2004年省、市以及閩侯縣政府投入400多萬元,對林祥謙烈士陵園進(jìn)行集中改造。2003年11月,閩侯縣政府又經(jīng)過調(diào)研,參照國內(nèi)烈士先進(jìn)陵園的設(shè)計(jì)理念,拉開烈士陵園二期改造工程的序幕,力爭將林祥謙烈士陵園建設(shè)成精品工程。

此次陵園改造主要分主樓改造和景觀改造兩部分。主樓改造方面,重新裝修紀(jì)念堂主樓,對展覽館進(jìn)行重新設(shè)計(jì)布局,廣泛收集資料,不斷充實(shí)陳列內(nèi)容;新增影像播放室、實(shí)物展示室、中央和省市領(lǐng)導(dǎo)題詞展示室、接待室;翻修紀(jì)念堂屋頂防水和隔熱層等。

景觀改造方面,重新修繕烈士陵墓區(qū),將墓前平臺全部改為花崗巖鋪地,增設(shè)花壇,照壁全部改為花崗巖飾面,重新整修墓道;陵園大臺階兩側(cè)的欄桿將全部改造成花崗巖欄桿,增添陵園的莊重感;紀(jì)念堂后面上山部分道路兩側(cè),統(tǒng)一更換成粗面自然石和白麻花崗巖的欄桿,以體現(xiàn)陵園的質(zhì)感;改造園區(qū)道路,修建一條4米寬的車行道至紀(jì)念堂,園內(nèi)游憩園路也將形成環(huán)路。

人物題詞

展覽館陳列朱德、陳云、鄧小平、江澤民、李鵬、郭沫若等題詞及林祥謙生平、二七大罷工圖片和實(shí)物資料。半球形的烈士墓在紀(jì)念堂后山坡,石砌圍屏,上刻郭沫若手書"二七烈士林祥謙之墓"。

陵園構(gòu)造

林祥謙陵園分五大部分,即陵墓、紀(jì)念堂、管理所、陵園大門、綠化廣場。整個(gè)建筑面積達(dá)5067平方米。陵園大門兩邊有“祥謙陵園”隸書石刻4個(gè)大字。上 100多層石階后,即為雄偉的紀(jì)念堂。陵園最高處為林祥謙烈士陵墓,坐落在蒼松翠柏叢中。祥謙陵園備有《“二七”革命斗爭簡介》、《寧死不屈的林祥謙》等材料提供給瞻仰者。

陵園主要建筑物,中軸有:停車場、陵門、臺階道、紀(jì)念堂、藏骨冢;旁有:資料館等附屬建筑。陵園外面,有30米長的通道接通陵門。通道兩旁種有風(fēng)景樹,樹有一方省級文物保護(hù)單位的

保護(hù)碑。陵門左右的墻壁上嵌有青石,上書“祥謙陵園”四個(gè)貼金大字。進(jìn)門十多步便是臺階道。臺階分左中右三路,有五臺,計(jì)一百二十六級。臺階盡處是紀(jì)念堂,用花崗石砌造,上下三層。下層懸金字橫額:“二七烈士紀(jì)念堂”,系郭沫若手書。內(nèi)為大禮堂,陳列有林祥謙烈士石膏塑像,像背后一座屏風(fēng),上集毛澤東主席手書:“共產(chǎn)主義是不可抗衡的!星星之火可以燎原……”等三段草書。展覽館展出大量的“二七”抗暴斗爭的歷史圖片以及烈士生平事跡、遺物。休息室等處還懸有朱德、鄧子恢、何香凝、郭沫若等老一輩革命家的題辭和前來瞻仰的名人墨寶。

紀(jì)念堂左右兩側(cè)建有登山石階,可登烈士“藏骨冢”。冢為圓形,建在平臺上,隆起地表約一米許。背后護(hù)有石砌圍墻,正中嵌有青石橫碑,上書“二七烈士林祥謙之墓”,亦郭沫若所書。平臺外緣護(hù)有白石欄桿,臺下設(shè)花臺,中植鐵樹等。

大禮堂有數(shù)百個(gè)座位,是可供學(xué)術(shù)研究和作烈士事跡報(bào)告的場所。花崗巖石像前的千人廣場、陵墓前的平臺等地,都非常適合舉辦愛國主義教育活動的各種儀式。如:少先隊(duì)組織的主題隊(duì)會、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)組織的入團(tuán)宣誓儀式、新兵入伍宣誓儀式、中國共產(chǎn)黨組織的入黨宣誓儀式、還有演講等。

林祥謙烈士陵園被定為福建省愛國主義教育基地后,為了更全面、生動地宣揚(yáng)烈士精神,祥謙陵園又組織編寫了《林祥謙烈士紀(jì)念館解說詞》、《“二七”慘案暨烈士事跡報(bào)告》等解說材料。

生平事跡

紀(jì)念館通過圖片和資料等,系統(tǒng)介紹了林祥謙的生平事跡。林祥謙是閩侯縣尚干鎮(zhèn)人,1922年加入中國共產(chǎn)黨,生前為京漢鐵路總工會副委員長、江岸分工會委員長。是我國早期工人運(yùn)動的領(lǐng)袖之一。1923年2月4日,他參與組織領(lǐng)導(dǎo)了聲勢浩大的京漢鐵路總同盟大罷工。1923年2月7日,罷工斗爭遭到北洋軍閥吳佩孚的血腥鎮(zhèn)壓,50多名工友壯烈犧牲,他也在武漢江岸不幸被捕。被捕后,反動軍警將他綁在江岸車站一根電線桿上,威逼他下令復(fù)工。面對劊子手的屠刀,他大義凜然。在左右肩被砍、身受重傷時(shí),他依然斬釘截鐵地說:“上工要總工會的命令,我頭可斷,血可流,工不可復(fù)!”敵人獸性大發(fā),又揮刀向他身上砍去。

他身上血如泉涌,暈了過去。待他蘇醒過來時(shí),面對敵人的威逼,他依然威武不屈,痛罵敵人,最后又被敵人連砍數(shù)刀,慷慨就義,時(shí)年僅31歲。參觀林祥謙烈士紀(jì)念館,可以使參觀者感受到在黑暗的舊中國鐵路工人的深重災(zāi)難,感受到當(dāng)時(shí)工人運(yùn)動的風(fēng)起云涌,感受到封建軍閥的慘無人道,感受到驚天地泣鬼神的烈士精神。

陵園榮譽(yù)

林祥謙烈士陵園于1985年10月被福建省列為文物保護(hù)單位。

1989年11月被定為全國重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位。

1995年8月被命名為首批福建省愛國主義教育基地。

2001年被中宣部列為第二批全國愛國主義教育示范基地之一。

【溫馨提示】網(wǎng)站有的文章及圖片均來源于學(xué)校官網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng),若有侵權(quán)請聯(lián)系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統(tǒng)計(jì)

- 基地總數(shù):548個(gè)

- 當(dāng)前瀏覽:1398次

- 總瀏覽數(shù):818270次

- 發(fā)布時(shí)間:2021-01-04 14:13

- 信息來源:干訓(xùn)網(wǎng)