湖南省博物館(Hunan Museum),位于湖南省長沙市開福區東風路50號,是中國首批國家一級博物館、中央地方共建的八個國家級重點博物館之一、湖南省最大的綜合性歷史藝術類博物館。湖南省博物館始建于清光緒二十三年(1897年),今館址為其新館,啟用于2017年11月29日,總占地面積4.9萬平方米,總建筑面積為9.1萬平方米。

據2020年4月博物館官網顯示,湖南省博物館有展廳面積為2.7萬平方米,有館藏文物18萬余件,尤以長沙馬王堆漢墓出土文物、商周青銅器、楚文物、歷代陶瓷、書畫和近現代文物等最具特色;湖南省博物館共設長沙馬王堆漢墓陳列和湖南人——三湘歷史文化陳列兩個基本展覽,定期舉行特別展覽和交流展覽 。

2008年5月18日,湖南省博物館被國家文物局列為首批“國家一級博物館” ;2018年10月11日,湖南省博物館入選教育部首批“全國中小學生研學實踐教育基地” 。

歷史沿革

·清朝時期

清光緒二十三年(1897年),郴州學會組建郴州學會博物院,后因隨著戊戌變法的失敗而夭折。

清光緒三十年(1904年),經湖南巡撫趙爾巽倡導,士紳梁煥奎、龍紱瑞等籌款,在省垣再次興辦一所博物館,與圖書館、教育館合署,全稱為“湖南圖書館兼教育博物館”,主要陳列人體和動物模型,開館約一年,后教育博物館部分被撤銷。

·民國時期

民國十三年(1924年)六月二十四日,湖南省教育會博物館開館。

民國十六年(1927年),湖南省教育會博物館正式定名為“湖南省立博物館”

民國十九年(1930年),湖南省立博物館毀于戰火,后再未恢復

·新中國時期

1951年3月,湖南省博物館籌備處在長沙留芳嶺的百琴園掛牌成立。

1956年,湖南省博物館在長沙西北的烈士公園建成開館。以建設“地志性博物館”為目標,開展了對能反映湖南歷史、文化、民俗、藝術、自然資源等方面的文物與標本的征集與展示工作,舉辦了“湖南礦產資源”、“湖南農業資源”、“湖南手工藝品”、“湖南楚文物”等六大展覽。

1972年至1974年,二十世紀中國乃至世界的重大考古發現之一——馬王堆漢墓的發掘,對湖南省博物館的發展具有重要意義。數千件精美的文物和保存完好的漢代女尸的發現與出土,使湖南省博物館成為世界關注的焦點,并得到政府的重視和社會支持。

1973年,湖南省博物館建造了建筑面積為3510平方米的新倉庫(后改造成保護與展示并用的場所),在保護和展示馬王堆漢墓出土文物方面發揮了近三十年的關鍵作用。

1971年,湖南省博物館將館藏的礦物之類標本撥給了湖南省地質局,1979年將館藏動植物標本借給了長沙市第一中學,至此,湖南省博物館從建館之初的自然、歷史類收藏展示并重,逐漸向以歷史類收藏和展示為主的轉變。

1999年,由國家和湖南省財政共同投入1.2億元新建的新陳列大樓竣工,新陳列大樓的建設是世紀之交湖南省博物館發展的新起點,推動了各項工作的全面開展。

2008年3月20日,湖南省博物館正式實施免費開放。

2009年12月11日,湖南省人民政府第44次常務會議決策實施湖南省博物館改擴建工程。2010年5月31日,湖南省博物館改擴建工程得到省發改委批復立項。

2010年12月至2011年4月,湖南省博物館改擴建工程概念設計方案國際征集和評選工作順利完成,日本磯崎新工作室和中國中央美術學院聯合團隊成為中標單位。

2011年7月4日,湖南省博物館改擴建工程開工儀式隆重舉行,省博物館進入“邊建設、邊開放”階段。

2012年5月25日,湖南省博物館改擴建工程可行性研究報告獲得省發改委批復同意,工程投資總概算約8.5億元,總建筑面積約8.3萬平方米。

2012年6月18日,湖南省博物館新館工程進入建設階段,博物館舊館暫停對外開放服務。

2017年11月29日,湖南省博物館新館正式開館。

建筑布局

綜述

湖南省博物館占地面積4.9萬平方米,建筑面積9.1萬平方米,其中展廳面積達27265平方米,文物保管、保護區域面積14550平方米 。

湖南省博物館設“長沙馬王堆漢墓陳列”和“湖南人——三湘歷史文化陳列”兩個基本陳列和青銅、陶瓷、書畫、工藝4個專題展館 。

基本展覽

·長沙馬王堆漢墓陳列

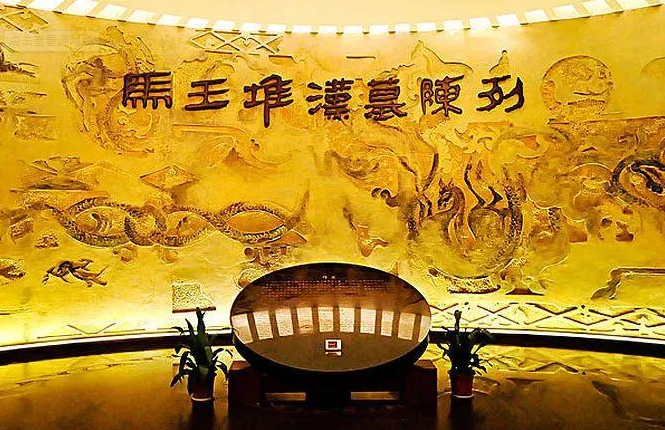

長沙馬王堆漢墓陳列位于湖南省博物館3樓展廳,面積5243.8平方米,分為序廳及驚世發掘、生活與藝術、簡帛典藏、永生之夢四個單元。馬王堆漢墓是西漢初期長沙國丞相利蒼及其家屬的墓葬,位于中國中部湖南省的長沙市。1972~1974年,考古工作者在這里先后發掘了3座西漢時期墓葬。墓葬的結構宏偉復雜,槨室構筑在墓坑底部,由三槨、三棺及墊木所組成。木棺四周及其上部填有木炭,木炭外又用白膏泥填塞封固。墓葬內的隨葬品十分豐富,共出土絲織品、帛書、帛畫、漆器、陶器、竹簡、印章、封泥、竹木器、農畜產品、中草藥等遺物3000余件 。

·湖南人——三湘歷史文化陳列

湖南人——三湘歷史文化陳列位于湖南省博物館2樓展廳,從“湖南人”第一人稱的自身來展示湖南的歷史與文化,分別向解讀湖南人生活的自然環境與發展輪廓,即第一部分“家園”;湖南生活著什么樣的人,現在的湖南人是如何形成,即第二部分“我從哪里來”;湖南人如何獲取生活資源,即第三部分“洞庭魚米鄉”;不同歷史時期的生活狀況以及相關生活習俗,即第四部分“生活的足跡”;湖南人的精神氣質,即第五部分“湘魂” 。

特別展覽

綜述

湖南省博物館自2010年7月10日開始設置特別展覽以來,已先后舉辦了49次特展,分別是草原牧歌—契丹文物精華展、丹青藝事越千年──天津博物館藏宋元明清繪畫精品展、意大利烏菲齊博物館珍藏展:15世紀-20世紀、銀飾之美——湖南、廣西、貴州三省區苗族銀飾展、高山流水遇知音、第三屆藝術長沙、佛光里的神秘西藏、美洲原住民:瑪雅、印加和北美土著、走向現代——英國美術300年展、第四屆藝術長沙雙年展、復興的銅器藝術、托斯卡納的光與影、晶火傳奇——歐洲玻璃藝術珍品展、歐洲先鋒·恩特林頓博物館20世紀藏品鑒賞、御窯密碼——明代皇家瓷器特展、汽車攝影:美國的車文化、北美洲原住民藝術展、大師之外的大師——19世紀歐洲古典寫實油畫展、食洋而化 風神獨韻——關良一百一十五周年誕辰特展、三湘四水集萃——湖南出土商、西周青銅器展、還原大師——何紹基的書法世界、天地之中——河南文物珍品展、瀟湘情懷 ——湖南現代名家繪畫作品展、翰墨鑄情——鄔邦生書畫作品展、齊白石:中國的畢加索、東方既白——春秋戰國文物大聯展、在最遙遠的地方尋找故鄉——13-16世紀中國與意大利的跨文化交流、興來筆下生煙霞——黃定初繪畫作品暨捐贈作品展、“未來-我來”國際少兒繪畫展、九天花雨——柯桐枝花鳥畫作品展、芥舟楫痕——劉鴻洲畫展、歡無極——楊福音的繪畫藝術、法老·諸神·木乃伊 ——古埃及文物特展、風箏不斷線——走進吳冠中的繪畫世界、來自阿富汗的國寶、藏海拾貝——湖南民間收藏精品(明清以來)展、顏家龍鄒傳安先生捐贈書畫作品展、根·魂——中華文明物語展、畫吾自畫——館藏齊白石繪畫作品展、楚騷回響——劉一原水墨藝術展、歸真——張繼陶現代陶藝作品展、大愛·大美——徐悲鴻與周令釗、戴澤藝術成就展、新時代的中國:創新湖南 融入世界——新中國成立70周年湖南發展成就專題展、千年遺墨——中國歷代簡帛書法展、經驗與策略——2019第七屆“藝術長沙”等特展、從文藝復興到印象派:歐洲繪畫500年 。

·齊家——明清以來人物畫中的家族生活與信仰陳列

齊家——明清以來人物畫中的家族生活與信仰陳列于2020年1月15日至2020年6月15日展出(已延期),位于湖南省博物館書畫專題館。齊家——明清以來人物畫中的家族生活與信仰陳列用近60件明清以來的人物畫及相關展品,呈現有關“家國”的中國傳統文化專題展覽。

人物畫是中國傳統繪畫的重大畫科,比山水、花鳥更早成熟。人物畫發展到明清時期,畫史地位固然不再顯赫,但其高超的技藝并沒有因此衰落,反而保持著極高的水準并繼續向前發展。特別是隨著中下士人階層的壯大,家族生活與信仰之形象化表達需求的增長,表現昭穆有序的祖宗畫、內外和諧的行樂圖、人神共享的吉慶畫,以其“成教化、助人倫”“修身、齊家”的社會功能,延伸和普及到中國傳統社會的每一個角落,乃至整個東亞文化圈,成為一個引人注目的文化現象。可以說古人的“修身、齊家”,與今現代社會的“注重家庭、注重家教、注重家風” 的核心價值觀是一脈相承的 。

·激逸響于湘江兮——瀟湘古琴文化展

激逸響于湘江兮——瀟湘古琴文化展位于湖南省博物館3樓專題展廳,湖南省博物館收藏有五十三張古琴,其出土或斫制年代自西漢至民國,前后延續兩千余年。“古琴”原名“琴”,又稱“七弦琴”、“瑤琴”等,在古代備受文人推崇,為“琴、棋、書、畫”四藝之首。2003年11月被聯合國教科文組織宣布為“人類口述和非物質遺產代表作”。

湘楚大地作為古琴的故鄉,其琴風琴事源遠流長。舜作古琴,歌《南風》而天下治。南宋琴家郭沔曾移居衡山譜寫《瀟湘水云》。朱熹、張栻、王夫之、左宗棠等賢哲傳揚禮教、以琴治心,為瀟湘古琴增添了文化內涵。彭祉卿、楊宗稷、顧梅羹、查阜西、李靜等近現代琴家都曾在湖南從事琴學活動 。

·瓷之畫——從長沙窯到醴陵窯陳列

瓷之畫——從長沙窯到醴陵窯陳列位于湖南省博物館3樓專題展廳。瓷器上出現繪畫裝飾,目前發現最早為三國時期南京的褐彩瓷繪,題材多為羽人、瑞獸,應與當地信仰和葬俗有關。這種特殊瓷畫到西晉就已消失,以后的幾百年瓷器上沒有繪畫裝飾。

直到唐代長沙窯,瓷器繪畫出現了第一個高峰。長沙窯繪畫的題材以花鳥為主,也有少量山水、人物、建筑、云氣等。長沙窯首次運用褐、綠、紅三彩作畫,標志著瓷器繪畫進入了多彩時代。

宋代宮廷貴族仍然崇尚素瓷,瓷器繪畫裝飾以民間窯場為主,北方磁州窯和南方吉州窯是最優秀的代表。迨至元代,南北的繪畫技藝匯聚景德鎮,使之出現了令人驚艷的元青花。

明清時期是彩繪瓷器發展的鼎盛時期。除繼承前代的繪畫技藝外,斗彩、五彩、粉彩、琺瑯彩、淺絳彩、釉下五彩等新品種層出不窮,花鳥、人物、山水繪畫技藝越發精湛。官窯繪畫規矩嚴謹,民窯繪畫隨性灑脫 。

·探尋印加帝國的源流——秘魯古代文明展

“探尋印加帝國的源流——秘魯古代文明展”位于湖南省博物館一樓特展一廳,于2020年9月26日至2021年1月5日展出。該展覽共展出來自秘魯共和國的157件/套文物精品,共分為第一單元——文明初現、安第斯山區的第一次統一;第二單元——眾星璀璨、區域文化異彩紛呈;第三單元——群雄逐鹿、跨區域政治體系的建立和第四單元——四海歸一、契穆帝國和印加帝國。

秘魯古代文明源遠流長。自公元前13000 年前,亞洲蒙古人種穿越白令海峽,來到這片土地后,經過漫長發展歷程,最終創建印加帝國,把秘魯古代文明乃至整個安第斯地區文明,推向發展最高峰。以秘魯為中心的印加帝國,雖然湮沒于16世紀西班牙殖民者的侵略之下,但她留給人類文明史的印記,以及印第安人關于祖先的記憶,將恒久地存留在人們心中 。

·閑來弄風雅——宋朝人慢生活鏡像

閑來弄風雅——宋朝人慢生活鏡像位于湖南省博物館一樓特展二廳,于2020年10月15日至2021年1月15日展出 。該展覽共展出來自中國12家博物館或考古研究院的館藏文物,分為九個單元進行展出,即第一單元——“晴窗撫琴”、第二單元——“閑來奕棋”、第三單元——“揮毫作書”、第四單元——“興起作畫”、第五單元——“品茶論道”、第六單元——“把酒臨風”、第七單元——“折枝插畫”、第八單元——“燕居焚香”和第九單元——“博古清賞” 。

宋朝文人雅士大多飽讀詩書,兼濟世之志與獨善之心。儒家的平和謙恭、道家的清凈自然、佛家的明心見性,使得他們無論得志或失意,都能表現從容氣度,不追求權利與財富,重視生活的品味與情趣,知道自己生命的意義所在。居廟堂之高,則"先憂后樂”,盡展治國平天下之雄心壯志;面對生活與仕途的起伏,“不以物喜 ,不以己悲”,追求內心的平靜。閑暇之余,放慢心情,向往自然,從容享受生活,思考人生。撫琴對棋,寫書作畫,飲茶品酒,插花熏香,玩古雅聚,作為一種風雅的生活范式與文化現象,令一代代后人追慕、效仿 。

建筑特色

湖南省博物館建筑設計以“鼎盛洞庭”為創意源泉,從鼎的意象、氣勢和文化精神內涵入手,轉化出湖南省博物館的新館建筑外形。同時,建筑頂部造型像水的結晶體,象征了三湘四水洞庭湖的凝固與升華,寓意著凝聚的湖湘文化,象征了環洞庭歷史文化與當代社會的對話,彰顯了湖湘文化的深厚底蘊。新館建筑外觀造型呈三殿式,總體布局對稱、簡練、統一、穩重,象征著湖南底蘊深厚的歷史、創新開放的今天和崛起騰飛的未來,也寓意著湖南省博物館承載著厚重的歷史文化、肩負著傳承創新的重任、引領湖南文博事業的未來發展 。

館藏文物

綜述

湖南省博物館有館藏文物18萬余件,尤以馬王堆漢墓出土文物、商周青銅器、楚文物、歷代陶瓷、書畫和近現代文物等最具特色 。

館藏精品

·黃紗地印花敷彩直裾式絲綿袍

西漢早期文物,衣長132厘米,通袖長228厘米,袖口寬28厘米,腰寬54厘米,為1972年長沙馬王堆一號漢墓出土文物。

印花敷彩是用印花和彩繪相結合的方法,在輕薄方孔紗組織的高級絲織品上,進行印染加工而成。通幅印,繪20組變形藤本植物紋樣,其枝蔓為印花,蓓蕾、花穗及葉子彩繪而成。

大禾人面紋方鼎商代晚期文物,口長29.8厘米,寬23.7厘米,通高38.5厘米,約1958-1959年于寧鄉縣(今寧鄉市)黃材鎮勝溪村出土。

大禾人面紋方鼎顏色碧綠,器身略呈矩形,口部略大于底部,兩耳直立,四柱狀足,足上部有獸面紋,器身外表四周飾半浮雕的人面。

人面周圍有云雷紋,人面的額部兩側有角、下巴兩側有爪 。

·“皿而全”銅方罍

商代(前1600-前1046年)文物,1919年桃源縣水田鄉茅山峪出土,通高88厘米,口長26.1厘米,口寬21.6厘米,器蓋鑄有“皿而全作父己尊彝”八字銘文,器身則鑄有“皿作父己尊彝”六字銘文。整器集立雕、浮雕、線雕于一身,造型莊重高峻,被譽為“方罍之王”,是中國青銅文化鼎盛時期的代表作品。此器于1919年出土于桃源,器身曾流失海外近百年,2014年洽購回國入藏湖南省博物館,得以蓋身合一,完罍歸湘 。

·商代象紋銅鐃

商代象紋銅鐃,1959年出土于湖南省寧鄉縣(今寧鄉市)老糧倉師古寨山頂。通高70厘米、銑間寬46.2厘米,重67.25千克。

商代象紋銅鐃顏色土褐,外形酷似兩片合起來的瓦塊,左、中、右三邊裝飾有6只虎、6條魚和11個乳釘。

商代的打擊樂器,使用時器柄向下,而發聲的鐃體則向上,演奏時敲擊口部,敲擊起來聲音宏亮 。

·T形帛畫

T形帛畫的整個畫面呈“T”形,上寬下窄,通長205厘米,頂寬92厘米,末端寬47.7厘米,用三塊單層的棕色細絹拼成。中間是一長條整幅的絹,長條上部兩側,則用對開的三分之一長度的絹縫合。帛畫的頂端橫裹著一根竹竿,畫在單層上,上部和下部的兩個下角,都掛著用青色細麻線織成的筒狀總帶。

1972年4月25日晚上,發掘人員在第四層內棺蓋上,發現了一幅T形彩繪帛畫,帛畫色彩絢麗,內容豐富。從北京請來的王予專家連說此帛畫價值連城。2000多年前的帛畫,已經沒有韌性,既不能卷起,又不能折疊,帛畫的畫幅大,要完整地揭取,難度較大。最后經過研究,還是將外層的朱漆棺蓋蓋好,到第二天再動手取起 。

·朱地彩繪棺

朱地彩繪棺在黑漆素棺、黑地彩繪棺之內,是套棺的第三層。朱地彩繪棺長230厘米,寬92厘米,通高89厘米。

朱地彩繪棺通體內外髹朱漆。棺外表的朱漆地上,又用青綠、粉褐、藕褐、赤褐、黃白等明亮的色調,彩繪龍、虎、朱雀、鹿和仙人等“祥瑞”圖像。每個面的紋飾圖案都不相同,內容豐富,繪畫技巧高超,是中國漆器工藝史上不可多得的藝術珍品 。

·人物御龍帛畫

戰國時期(前475年~前221年)文物,1973年長沙子彈庫1號墓出土。長37.5厘米,寬28厘米。

人物御龍帛畫為喪葬中使用的“魂幡”,出土時平放在槨蓋板與外棺中間的隔板上。畫面正中繪頭戴高冠、身穿博袍、腰佩長劍的男子,當為墓主人形象。其側身立于龍身,頭頂有一華蓋;龍昂首卷尾,弓身成舟,舟尾立鶴(鳳),舟旁有一鯉魚隨行。人物衣著的飄帶、華蓋的垂穗都表示了風動的方向,大多數學者認為這是一幅“導引靈魂升天”圖。這幅帛畫被稱為中國早期肖像畫的杰出代表,人們將其與“人物龍鳳帛畫”一起并稱為先秦繪畫藝術中的雙璧。

·黑地彩繪棺

黑地彩繪棺,在黑漆素棺和朱地彩繪棺之間,是套棺的第二層,馬王堆一號漢墓出土。

黑地彩繪棺內髹朱漆,外黑漆為地,用朱、白、黑、黃、綠等顏色,繪出流動奔放的云氣,云氣間有一百多個形態各異的動物和神怪穿插其間,組成了五十七幅內容不同的畫面,這就是漢代云虛紋漆畫的典型作品 。

·商代豕形豬尊

商代豕形豬尊高40,長72厘米,于1981年在湘潭縣九華公社桂花大隊船形山(今湘潭市雨湖區)出土。

湘潭九華出土的豬尊作野公豬形狀,有蓋,蓋上捉手殘缺,根據殘存情況復原成鳳鳥形。雙眼直視,獠牙外露,兩耳豎立,四肢粗壯,尾下垂。肘部前后各有一圓形管孔,經過尊腹,直通另一肘部。此管應是先鑄,然后安裝于豕尊范中鑄造的。此器重達30多公斤,容積有13公升,盛滿之后,一個人難以搬運,有此管孔,可以穿系繩索,供人抬舉,安裝此管的作用是便于人們搬運。豬尊的裝飾也有特點,器身大面積用鱗甲紋,前后肘部飾夔龍紋 。

·人物龍鳳帛畫

戰國時期文物,長31、寬22.5厘米,1949年長沙陳家大山楚墓出土。

人物龍鳳帛畫構圖簡潔而意境深遠。畫面分上、中、下三層,上層繪一龍一鳳,鳳引頸昂首、展翅向上,作奮爪邁進之態;龍頭生雙角、身軀蜿蜒,呈騰躍飛升之勢;中層繪一高髻細腰、廣袖長裙、合掌側身而立的貴族女子,當為墓主人形象;下層繪一彎月狀物或以為是引魂升天的獨木靈舟。

帛畫繪畫以白描為主,間以單色平涂,其線條流暢舒展,形象勾勒形神兼備,尤其是龍、鳳的動態渲染和人物的靜態刻畫,形成一馳一張的鮮明對比,具有很強的藝術表現力。是中國發現時代最早、保存最完整的人物肖像畫之一 。

·素紗襌衣

曲裾素紗禪衣,西漢早期文物,衣長160厘米、通袖長195厘米、袖口寬27厘米、腰寬48厘米,衣重48克,1972年馬王堆一號漢墓出土。

在長沙馬王堆一號漢墓槨室西邊箱出土的一件竹箱內隨葬了軟侯夫人辛追生前所喜愛的時裝,其中2件薄如蟬翼、輕若煙霧的素紗禪衣特別引人注目。其衣料為輕薄的沒有染色的平紋方孔絲織物素紗,經測算,其用紗料約2.6平方米,如果除去較厚重的用作衣領、衣袖、衣襟緣邊的絹,其重量只有20多克,每平方米衣料重僅12-13克。

·蘭亭序

現藏湖南省博物館的這卷原托名為褚遂良所書《蘭亭序》,正文質地為絹本,黃褐色,亦稱“黃絹本”,其縱24.5厘米、橫65.6厘米。在正文末行“斯文”之下有“芾印”、“子由”二朱文印,印文已模糊不太清晰。卷前引首有明代著名書畫家、鑒賞家董其昌題書“墨寶”二字(殘存)。卷中有明代書畫鑒賞家項元汴藏印甚多。卷尾依次有明代許初,清代王澍、賀天鈞、唐宇肩、顧莼、梁章鉅、梁同書、孫星衍、石韞玉、李佐賢、韓崇諸跋。

因這卷唐摹《蘭亭序》所用的是絹本,有些紙上的效果不易體現出來。再加上年代的久遠,絹色陳舊泛褐,使之與當時的藝術效果有了距離。但主要的筆意、字形仍然保存了下來,尤其是筆與筆、字與字、行與行之間,都表現出了映帶關系和顧盼姿態。還有點畫的肥瘦、牽絲的聯系,都明白地使人看到書寫時行筆的輕重、徐疾 。

·辛追

辛追(約前217年~前168年),生于秦始皇五年(前217年),是長沙國丞相利蒼的妻子,育有一子利豨;死于漢文帝十二年(前168年),享年50歲。

于1972年出土于原長沙市東郊瀏陽河旁的馬王堆1號墓。時逾2100多年,形體完整,全身潤澤,皮膚覆蓋完整,毛發尚在,指、趾紋路清晰,肌肉尚有彈性,部分關節可以活動,幾乎與新鮮尸體相似,是世界上保存最好的濕尸,也是具體表現中國漢朝上層社會文化、生活的活體見證 。

主題館藏

·眾神世界——館藏神獸銅鏡選介

神獸鏡是指以高浮雕手法紋飾西王母等神人、龍虎靈禽等神獸的一類古代銅鏡,最早出現在東漢中期,流行于東漢末至三國,一直延續到南北朝。根據紋飾內容和構圖,神獸鏡可分為環狀乳神獸鏡、對置式神獸鏡、畫紋帶神獸鏡、重列式神獸鏡等類型。神獸鏡工藝繁復,構思精巧,思想內涵深厚,在中國銅鏡發展史上占據極其重要的地位 。

·無銀無花不盛裝——館藏苗族銀飾精品

苗族是一個歷史悠久、人口眾多的民族,湖南省的苗族主要聚居在湘西地區。苗家人愛銀,銀在苗族的傳說中是光明的象征,也是富裕的標志。而且,以前苗家的服飾都是靛藍染的,色彩很暗,用雪白的銀飾來裝點,更能襯托出銀飾的亮眼以及服飾的珍貴。有的苗族盛裝上幾乎鑲滿了銀飾,可謂銀衣華服 。

·湖南省博物館館藏漢代滑石器擷珍

滑石是迄今已知摩氏硬度最低的礦物,其被應用于工藝制作,在中國有著數千年的悠久歷史。據考古發掘資料表明,最遲在新石器時代早期,人們就懂得在制陶時摻入滑石粉,使陶器滑潤不粗糙,且質堅耐用 。

·珠光寶“器”——湖南省博物館館藏珠管文物拾零

珠、管是珠飾的重要組成部分。湖南省博物館收藏有大量的珠、管文物,大多出自墓葬,材質非常廣泛,有金、銀、銅、陶、瓷、玻璃、玉、石、翡翠、瑪瑙、水晶、綠松石、琥珀等等,制作工藝依質地不同各具特色。以商代、戰國、兩漢時期的為最多 。

·衡州窯青瓷精品賞析

湖南青瓷燒造始于東漢,一直持續到唐代,長達八九百年,窯口在今天湘北湘陰一帶,青瓷玻璃質感很強,呈色青綠或青黃。唐代中期崛起的長沙窯以彩瓷為特色,兼燒青瓷 。

·文獻考古史上的空前發現——馬王堆漢墓帛書集粹

馬王堆漢墓帛書是湖南省博物館研究價值最高的藏品之一,數量、種類均居世界之冠,1973年出土于長沙馬王堆三號漢墓一個長方形漆盒中。帛書的主人是西漢初期的長沙國丞相、轪侯利蒼的兒子。這些帛書的質地均是生絲織成的細絹。現經專家學者整理,出土帛書有50余種,10多萬字,大多是失傳已久的珍貴文獻 。

·翰墨珍拓—— 湖南省博物館館藏歷代碑帖珍粹

碑帖文物不但是書法因襲的載體,還是五千年中華文化得以保存和流傳的功臣,是中華傳統文化中重要一脈。現今市場上翻印的碑帖雖多如牛毛,但真正據之善本、印刷上乘的仍然少之又少。湖南省博物館藏碑帖文物,典藏豐富,內涵充實 。

·仿玉風格的玻璃器

湖南省博物館收藏的玻璃器中,有一部分戰國時期的玻璃器特別顯著,其色澤、透明度都近似于玉,而且其形制、紋飾亦是仿照玉器制作而成,為仿玉風格的玻璃器;品種主要有:璧、環、璜、劍首、劍璏[zhì]等,其數量之多,居全國博物館之首 。

·雕繪天下——湖南省博物館館藏湖湘石雕精品

湖湘大地,自古出美石,特產菊花石、明山石、楚石(墨晶石)、道州石、永州石、澧州石、辰州石、黃蠟石等,或紋理天成,或色彩斑斕,或質地潤澤,早已名聞遐邇;當地巧匠因材施藝,或雕為硯屏,寄情于文房秘閣;或琢為門楣梁柱,頂立于湖湘山水間 。

·畫扇之境——湖南省博物館館藏扇面精品

國人用扇的歷史源遠流長,扇的功能也不斷在豐富演變 。

·明月飛下妝臺來——湖南省博物館館藏歷代銅鏡展

銅鏡是古人照面飾容的用具,從新石器晚期沿用至明清,古人將無盡的審美情懷施加于銅鏡之上,制作精良、圖紋華麗、銘文典重的銅鏡成為中國文化史上一道靚麗的景觀 。

文化活動

活動建設

湖南省博物館在“走出去、引進來”方針的指導下,與全球30多個國家和地區開展了對外文化交流活動,世界五大洲的土地留下了湖南省博物館人的足跡。先后有聯合國訪湘團、塞拉利昂總統、美國美中關系全國委員會公共知識分子項目代表團、瓦努阿圖總理、新加坡總理等到館訪問。

湖南省博物館連續多年派專業人員赴巴西、意大利、塞爾維亞等國家和地區參加國際博協組織的各類年會和學術研討,每年均受邀出席美國博協年會并作主題報告。展覽交流方面,先后向美國、法國、英國、意大利、瑞士、瑞典、墨西哥、荷蘭、南斯拉夫、韓國、日本、突尼斯、新加坡等國家和地區推介多個文物展覽。在人才培養、科研攻關、藏品保護、博物館管理與規劃等方面與國際同行達成了一系列重要的合作意向且不斷取得合作成果 。

2020年1月7日,湖南省博物館推出“我的假日在湘博”之寒假研學系列活動。

學術研究

湖南省博物館具有甲級可移動文物技術保護設計資質和一級可移動文物修復資質。立足館藏,積極開展保護利用文物的技術攻關和實踐,在金屬文物去銹加固修復、陶瓷類文物保護修復、紙質文物修復等方面均取得了一定成果,在漆木器脫水研究、紡織品保護與清理、馬王堆型濕尸保護等方面擁有全國領先的技術。

湖南省博物館在博物館學研究、文物研究與鑒賞、文物保護與修復、教育推廣等領域有著深厚的學術傳統與良好的學術氛圍,全館科研與學術呈現出多學科全面發展的良好勢頭。先后承擔了國家社會科學基金項目、國家科技支撐項目,以及一系列國家文物局重點課題,還系統地出版了《湖南省博物館館刊》《湘博志》等書刊以及重點展覽圖錄 。

文創產業

湖南省博物館通過借鑒“創意產業”的研發理念,深入挖掘館藏資源特色及內涵,將其轉化為博物館文創產品的特殊形式及載體,已形成500余種文創產品。湖南省博物館形成了新館公眾服務與文化創意策略及產品開發識別系統,并立足市場,系統分析受眾數據,開展消費者與觀眾分析,制訂了文創策略和開發理念,開展了品牌規劃、知識產權保護等宏觀層面的研究與探討。自2008年以來,湖南省博物館自主研發和設計的博物館文創產品先后獲得各類旅游商品博覽會、文化創意產品、科技進步等10余個獎項。

所獲榮譽

2008年5月18日,湖南省博物館被國家文物局列為首批“國家一級博物館”。

2009年11月18日,湖南省入選財政部和國家文物局“中央、地方共建國家級重點博物館” 。

2018年10月11日,湖南省博物館入選教育部首批“全國中小學生研學實踐教育基地” 。

2020年5月,2019年度中國博物館十大陳列展覽精品揭曉,湖南省博物館《湖湘文化專題陳列》獲優勝獎 。

2020年12月15日,被確定為“2019-2020年節約型公共機構示范單位”。

參觀信息

地址信息

湖南省博物館位于湖南省長沙市開福區東風路50號 。

門票信息

免費對象

社會全體公眾,12歲以下未成年人必須由成年人陪護或集體組織領取參觀券參觀 。

免費范圍

基本陳列:“長沙馬王堆漢墓陳列”、“湖南人——三湘歷史文化陳列”、專題陳列 。

開放時間

每周二至周日9:00—17:00(16:00停止入館),每周一為閉館日(逢法定節假日順延) 。

交通信息

公交線路

長沙公交131路、112路、146路、150路、358路、113路、901路、136路、203路。

地鐵換乘

長沙地鐵1號線:培元橋地鐵站2號出口出站,換乘112、222、901路公交巴士可抵達湖南省博物館。

長沙地鐵2號線:迎賓路地鐵站5號出口出站,換乘131路、113路、146路公交巴士可抵達湖南省博物館 。

機場換乘

長沙黃花國際機場乘坐機場大巴民航酒店線,民航酒店下車,乘坐136路公交巴士可抵達湖南省博物館 。

【溫馨提示】網站有的文章及圖片均來源于學校官網或互聯網,若有侵權請聯系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統計

- 基地總數:548個

- 當前瀏覽:1321次

- 總瀏覽數:818270次

- 發布時間:2021-01-06 14:06

- 信息來源:干訓網