四平戰役紀念館是紅色之旅的圣地,是青少年教育基地。位于吉林省四平市英雄大街60號(郵政編碼為136000),建筑面積2700平方米,正門上方鑲嵌著“四平戰役紀念館”七個鎦金大字,為彭真同志親筆題寫。按使用功能共分為陳列區、藏品區、辦公區、綜合服務區和中央控制區等五大區域,其中展廳面積3000平方米。陳列區內設有序言廳、戰史廳、支前廳、英烈廳、半景畫館、影視廳、臨時展廳等8個主要展廳。2016年12月,入選《全國紅色旅游景點景區名錄》。

展館介紹

四平位于東北平原中部,中長、平齊、四梅三條鐵路貫穿四平,使四平成為溝連四方的交通樞紐,兵家必爭的戰略要地。在1946年至1948年的東北解放戰爭期間,國共兩黨為爭奪四平,先后四次傾兵大戰四平。四平在撼天動地的炮火,血光飛濺的廝殺中幾易其手,成為當時東北戰場上一個令人灼目的亮點。中國共產黨領導的東北民主聯軍以傷亡四萬余人,其中犧牲近兩萬人的代價奪取了四平之戰的最后勝利,他們用鮮血與生命書就了四戰四平的歷史,使其成為關東大地的歷史名篇。

為了永遠銘記、收藏與傳承這段不平凡的歷史,1958年,四平戰役紀念館成立。從成立之初的鮮為人知到現在的眾所矚目,在近五十年的曲折發展歷程中,四平戰役紀念館名稱幾易,館舍幾遷。2005年,四平戰役紀念館新館建成。新館坐落于四平市的文化中心區英雄廣場上,交通便利,旅游線路暢通,人文與自然環境良好。紀念館西側緊鄰一戰四平東北民主聯軍指揮所舊址,廣場東側有東北民主聯軍英雄銅像、馬仁興烈士塑像,東行300米,則是高高聳立的四平烈士紀念塔。這幾處歷史文化景觀與英雄廣場的四平戰役紀念館相互呼應,互為依托,形成了以四平戰役紀念館為核心的四平戰役紅色旅游核心景區,凸顯著英雄城市-四平的歷史文化特色。

紀念館主體建筑座北朝南,建筑外形呈弧形,似在熱情環抱八方而來的廣大觀眾。新館建筑面積5158平方米。外墻上“四平戰役紀念館”七個鎏金大字為在東北解放戰爭時期曾任中共中央東北局書記的彭真同志于1988年時親筆題寫。

新館劃分為陳列區、綜合服務區、辦公區。其中陳列區面積達3000平方米。陳列區內設有半景畫館、戰史陳列廳、臨時展廳、電影廳等。四戰四平歷史陳列共展出圖片、歷史文獻、文物1000多件,結合聲、光、電等多種陳展藝術形式,以強烈的視覺沖擊力和藝術感染力,將觀眾帶回到50多年前四戰四平那血火交織的歷史情景中。

新館的落成,使四平戰役紀念館的社會影響力和文化輻射力正在迅速擴大。做為全國百家愛國主義教育示范基地之一,全國百個紅色旅游經典景區之一的四平戰役紀念館迎著輝煌的未來又將踏上一個新的發展階梯。

戰役簡介

吉林省四平市位于東北平原中部,鐵路交通四通八達,是東北地區的通衢之地,具有十分重要的戰略意義。1946年至1948年東北三年解放戰爭期間,中國共產黨領導的人民軍隊同國民黨軍隊為控制四平這一戰略要地,先后四次傾重兵大戰四平,從而演繹出一段聞名中外的四戰四平的歷史。四戰四平中以四平保衛戰,四平攻堅戰作戰時間長,投入兵力多傷亡數量大,影響范圍廣而著稱于世。

一戰四平(四平解放戰):1945年8月蘇聯紅軍進入東北,日偽武裝迅速投降,四平免于戰火而獲解放。于1946年1月國民黨接收大員劉翰東進占四平并成立國民黨遼北省政府,收編日偽匪武裝組建保安部隊盤踞四平,等候國民黨北上接收。1946年3月17日,東北民主聯軍僅用10小時即占領四平,生俘國民黨遼北省政府主席劉翰東,其部下三千余人被殲俘,奪取了四平這一戰略要地,為其后阻止國民黨軍向北滿的進攻創造了有利條件。

二戰四平(四平保衛戰):東北民主聯軍占領四平的第二天,國民黨軍從沈陽開始向北進攻,中共中央作出了堅決保衛戰略要地,阻止頑軍進入四平街的決定。東北民主聯軍總司令林彪調集14個師旅守備在四平長達百余里的防線上,戰況極為激烈。戰事期間,國共正就東北問題進行政治談判,四平的得失,事關各方政治軍事利益得失,因此,四平戰事曾引起國共高層領導的極度關注。東北民主聯軍在四平抗擊著國民黨10個整師的精銳部隊的進攻,使國民黨軍始終未能踏進四平城半步,有力地配合了談判斗爭。在國民黨軍不斷增援,戰場形勢敵強我弱的情況下,民主聯軍于5月18日主動撤離四平,結束了長達一個月的四平保衛戰。

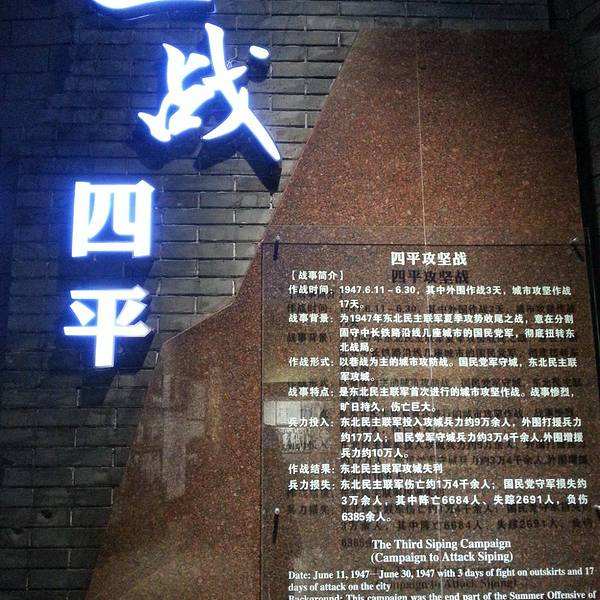

三戰四平:1947年6月,東北民主聯軍在強大的夏季攻勢第二階段,決定再次攻取四平。于6月11日展開外圍戰,6月14日總攻,經一星期戰斗,占領國民黨守軍指揮中樞。在路東戰斗中,國民黨軍退守一隅頑抗,同時長春、沈陽方面又出動十個師來援。民主聯軍雖攻城過半,但因傷亡過大,繼續攻城實為艱難,故于6月30日撤出四平。四平攻堅戰是場逐屋逐堡逐街逐巷反復爭奪的殘酷戰斗,整個戰斗進程異常艱難,戰況之殘酷震驚世人,雙方傷亡約有三萬人之巨。整座城市血光飛濺,火光沖天,尸橫遍地,幾乎所有的建筑都毀于炮火。人民軍隊在這次作戰中充分體現了革命英雄主義精神,涌現出許多感人至深的英雄事績,也積累了寶貴的城市攻堅作戰經驗。

四戰四平:1948年3月初,東北人民解放軍第一縱隊、第三縱隊、第七縱隊再攻四平。3月2日展開外圍戰,經7天激戰,掃清外圍。3月12日總攻,采取多路突破,向心作戰的戰術,經24小時戰斗,全部殲俘四平守軍,收復四平。四平的收復,徹底割斷了長沈之敵的聯系,為進一步組織遼沈決戰創造了必要條件。

四平的四次作戰,國共雙方累計投入兵力90多萬人次,累計斃傷俘國民黨軍6萬余人,人民解放軍也負出了傷亡4萬人以上的重大代價,其中犧牲近2萬人。特別是二戰、三戰四平時,雙方反復爭奪,曠日持久,仗打得非常艱苦,傷亡人數多,約占四次作戰總傷亡人數的三分之二還多。犧牲烈士中有許多人是參加過長征和抗日戰爭的老戰士,其中有師長一人,團級干部六十余人,營級干部一百六十余人,還有約近萬名烈士連名字都沒有留下,正是他們的犧牲為四平博得了英雄城的稱號。烈士們的英名及其光輝業績永遠銘刻在中國人民的心中。

四戰四平,交戰雙方投入兵力之多,作戰時間之長,戰況之慘烈,傷亡人數之眾在東北解放戰爭史上均屬罕見,其中尤以四平保衛戰和四平攻堅戰最為著名。就其作戰總體規模而言在東北戰場上僅次于遼沈戰役。因此,四戰四平是東北解放戰爭史乃至全國解放戰爭史中的重要歷史事件。四平四次作戰中,解放軍有攻有守,有進有退,有勝利經驗也有失利教訓,有浴血奮戰的英雄壯舉,也有催人淚下的烈士悲歌。它展示了東北民主聯軍的艱難成長歷程,是中國人民解放軍軍史上的典型戰例,更是中國現代革命史、地方史研究的重要課題。

【溫馨提示】網站有的文章及圖片均來源于學校官網或互聯網,若有侵權請聯系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統計

- 基地總數:548個

- 當前瀏覽:1476次

- 總瀏覽數:818270次

- 發布時間:2020-05-12 10:43

- 信息來源:干訓網