顧炎武是江蘇昆山千燈鎮(zhèn)人,1613-1682年,號(hào)亭林,世稱亭林先生。顧炎武是明末清初三大思想家之一,“天下興亡,匹夫有責(zé)”就是他的名言。他一生撰寫了《目知錄》,《天下郡國(guó)利病書》,《肇域志》等巨著,在中國(guó)思想史、學(xué)術(shù)史上有著輝煌的地位。館內(nèi)陳列著有關(guān)顧炎武的生平事跡,有他的主要著作及專家、學(xué)者的部分論文,有古今名人對(duì)顧炎武的評(píng)價(jià),有當(dāng)今書法家頌揚(yáng)顧炎武所寫的碑文。在1998年10月5日,江澤民總書記曾到此參觀,并簽名留念。

簡(jiǎn)介

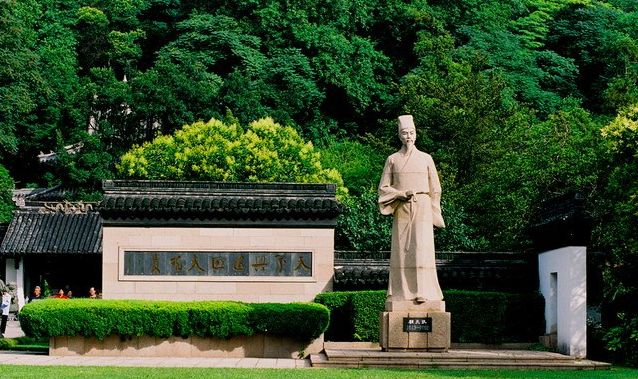

顧炎武紀(jì)念館位于江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn),包括顧炎武故居、亭林祠堂和墓及顧園,為千燈明清宅第之首。顧炎武紀(jì)念館2005年被中宣部命名為全國(guó)愛(ài)國(guó)主義教育示范基地。

顧炎武故居

顧炎武是明末清初著名的愛(ài)國(guó)學(xué)者,他那“天下興亡、匹夫有責(zé)”的傳世名言,成為一代又一代旨在報(bào)國(guó)炎黃子孫的座右銘。顧炎武在故鄉(xiāng)千燈居住了39年,為了保護(hù)這一歷史遺存, 1997年昆山市政府撥款對(duì)顧炎武故居進(jìn)行了修復(fù),2002年千燈鎮(zhèn)人民政府投入巨資對(duì)故居、祠堂和墓再次進(jìn)行全面修繕。顧炎武紀(jì)念館占地60畝,建筑面積5450平方米 。

建筑

朝東落西,為五進(jìn)古香古色的明清建筑,自東而西依次為水墻門、門廳、清廳(轎廳)、明廳(正廳、

楠木廳)、住宅樓,北側(cè)有背弄連接灶房、讀書樓和后花園,前與千年石板街相接,后與顧炎武墓地和顧園相連。是亭林先生居家生活、讀書場(chǎng)景,各廳內(nèi)陳列有顧炎武先生塑像、手跡、著作、生平事跡和國(guó)內(nèi)外對(duì)顧炎武先生及其作品的研究成果。2、亭林祠和顧炎武墓。落北朝南,東側(cè)有門與顧炎武故居相通,西側(cè)墻外為顧園,祠內(nèi)有一祭堂。兩邊墻上及外面走廊墻中嵌有刻碑12塊,記述先生事略。其中一塊有先生所著《日知錄》中名言“天下興亡、匹夫有責(zé)”。顧炎武墓露臺(tái)均用花崗石砌造,石階七級(jí),圍以石欄桿。3、顧園。占地30畝,位于故居西南側(cè),與故居祠堂及墓均相通。內(nèi)曲水環(huán)繞,環(huán)水有致用閣、等10個(gè)景點(diǎn),各景點(diǎn)以詩(shī)文、字畫、語(yǔ)錄、塑像等形式寓意亭林先生的精神和生平。整個(gè)紀(jì)念館古樹參天蔽日,環(huán)境靜謐優(yōu)美。1956年顧炎武墓及祠堂被列為“江蘇省文物保護(hù)單位”。2000年顧炎武故居被昆山市委、蘇州市委宣傳部命名為“昆山市愛(ài)國(guó)主義教育基地”和“蘇州市愛(ài)國(guó)主義教育基地。

顧炎武

顧炎武(1613—1682)本名繼坤,改名絳,字忠清;南都敗后,改炎武,字寧人,號(hào)亭林,自署蔣山俑,學(xué)者尊稱為亭林先生。漢族,南直隸蘇州府昆山(今屬江蘇)人 。明末清初著名的思想家、史學(xué)家、語(yǔ)言學(xué)家。與黃宗羲、王夫之并稱為明末清初三大儒。明末諸生,青年時(shí)發(fā)憤為經(jīng)世致用之學(xué),并參加昆山抗清義軍,敗,幸而得脫。后漫游南北,屢謁明陵,卒于曲沃。康熙間被舉鴻博,堅(jiān)拒不就。其學(xué)以博學(xué)于文,行己有恥為主,合學(xué)與行、治學(xué)與經(jīng)世為一。著作繁多,以畢生心力所著為《日知錄》,另有《音學(xué)五書》、《亭林詩(shī)文集》等。

早年求學(xué)

顧炎武生于明萬(wàn)歷四十一年,原為顧同應(yīng)之子,曾祖顧章志,顧氏為江東望族,徐干學(xué)、徐秉義、徐元文三人是顧炎武的外甥。顧炎武過(guò)繼給去世的堂伯顧同吉為嗣,寡母是王逑之女,十六歲未婚守節(jié),“晝則紡織,夜觀書至二更乃息”,獨(dú)力撫養(yǎng)顧炎武成人,教以岳飛、文天祥、方孝孺忠義之節(jié)。他14歲取得諸生資格后,便與同里摯友歸莊共入復(fù)社。二人個(gè)性特立耿介,時(shí)人號(hào)為“歸奇顧怪”。顧炎武以“行己有恥”、“博學(xué)于文”為學(xué)問(wèn)宗旨,屢試不中,“感四國(guó)之多虞,恥經(jīng)生之寡術(shù)”,以為“八股之害,等于焚書;而敗壞人才,有盛于咸陽(yáng)之郊”,故退而讀書,自27歲起,斷然棄絕科舉帖括之學(xué),遍覽歷代史乘、郡縣志書,以及文集、章奏之類,輯錄其中有關(guān)農(nóng)田、水利、礦產(chǎn)、交通等記載,兼以地理沿革的材料,開(kāi)始撰述《天下郡國(guó)利病書》和《肇域志》。崇禎十四年(1641)二月,祖父顧紹芾病故。崇禎十六年(1643)夏,以捐納成為國(guó)子監(jiān)生。

南明抗清

清兵入關(guān)后,顧炎武暫居語(yǔ)濂經(jīng),由昆山縣令楊永言之薦,投入南明朝廷,任兵部司務(wù),“須知六軍出,一掃定 神州。”(《亭林詩(shī)集》一,《感事》)顧炎武把復(fù)仇的希望寄托在弘光小朝廷之上,他滿腔熱忱,“思有所建白”(吳映奎《顧亭林先生年譜》),撰成《軍制論》、《形勢(shì)論》、《田功論》、《錢法論》,即著名的“乙西四論”,為行朝出謀畫策,針對(duì)南京政權(quán)軍政廢弛及明末種種弊端,從軍事戰(zhàn)略、兵力來(lái)源和財(cái)政整頓等方面提出一系列建議。順治二年(1645)五月,顧炎武取道鎮(zhèn)江赴南京就職,尚未到達(dá),南京即為清兵攻占,弘光帝被俘,南明軍崩潰,清軍鐵騎又指向蘇、杭。其時(shí),江南各地抗清義軍紛起。顧炎武和摯友歸莊、吳其沆(字同初,上海嘉定人)投筆從戎,參加了僉都御史王永柞為首的一支義軍。諸義軍合謀,擬先收復(fù)蘇州,再取杭州、南京及沿海,一時(shí)“戈矛連海外,文檄動(dòng)江東”(《亭林詩(shī)集》一,《千里》);惜乎殘破之余,實(shí)不敵氣焰正熾的八旗精銳,義軍攻進(jìn)蘇州城即遇伏而潰,松江、嘉定亦相繼陷落。顧炎武潛回昆山,又與楊永言、歸莊等守城拒敵;不數(shù)日昆山失守,死難者多達(dá)4萬(wàn),吳其沆戰(zhàn)死,炎武生母何氏右臂被清兵砍斷,兩個(gè)弟弟被殺,炎武本人則因城破之前已往語(yǔ)濂徑而僥幸得免。9天后,常熟陷落,炎武嗣母王氏聞變,絕食殉國(guó),臨終囑咐炎武,說(shuō):“我雖婦人,身受國(guó)恩,與國(guó)俱亡,義也。汝無(wú)為異國(guó)臣子,無(wú)負(fù)世世國(guó)恩,無(wú)忘先祖遺訓(xùn),則吾可以瞑于地下。”(《先妣王碩人行狀》)

安葬王氏后,這年閏六月,明宗室唐王朱聿鍵在福州稱帝,年號(hào)隆武。經(jīng)大學(xué)士路振飛(字見(jiàn)白,號(hào)皓月,河北曲周人)推薦,隆武帝遙授炎武為兵部職方司主事;由于嗣母新喪,炎武二時(shí)難以赴任,只能“夢(mèng)在行朝執(zhí)戟班”(《詩(shī)集》一,《延平使至》)。當(dāng)時(shí),清松江提督與巡撫土國(guó)寶不和。前明兵科給事中陳子龍(字臥子,復(fù)社名士,松江人)、成安府推官顧咸正(字端木,昆山人)、兵部主事楊延樞(字維斗,江蘇吳縣人)等暗中策動(dòng)吳勝兆舉義反正,咸正為炎武同宗長(zhǎng)輩,陳子龍等都與炎武往來(lái)密切,這件事炎武也是參預(yù)了的。順治四年(1647)夏,事情敗露, “幾事一不中,反覆天地黑”;(《詩(shī)集》一,《哭陳太仆》),勝兆被解往南京斬首,清廷大肆搜捕同案諸人。子龍往投炎武,炎武當(dāng)時(shí)已離家出亡;于是子龍?zhí)尤腩櫹陶犹戾唷⑻戾蛹叶悴兀痪萌思幢淮孜涠喾綘I(yíng)救,未能奏效。其間,炎武還往尋成正,“扁舟來(lái)勸君:行矣不再計(jì)”(《詩(shī)集》一,《哭顧推官》)、催促他及時(shí)出走,而咸正不聽(tīng)。結(jié)果,陳子龍乘差官不注意時(shí)投水自盡,楊延樞及顧氏父子先后遇害,受此案株連而死者40余人。

在策動(dòng)吳勝兆反正的同時(shí),炎武還進(jìn)行了其他一些活動(dòng)。順治三年(1746),炎武本打算赴福建就職方司主事之任,大約將行之際,路振飛派人與他聯(lián)系,要他聯(lián)絡(luò)“淮徐豪杰”。此后四五年中,炎武“東至海上,北至王家營(yíng)(今屬江蘇淮陰),仆仆往來(lái)”(鄧之誠(chéng)《清詩(shī)紀(jì)事》),奔走于各股抗清力量之間,“每從淮上歸,必詣洞庭(按即太湖)告振飛之子澤溥,或走海上,謀通消息”,意圖糾合各地義軍伺機(jī)而動(dòng)。

雖然弘光及閩浙沿海的隆武等南明政權(quán)先后瓦解,炎武親身參與的抗清活動(dòng)也一再受挫,但是,炎武并未因此而頹喪。他以填海的精衛(wèi)自比:“萬(wàn)事有不平,爾何空自苦,長(zhǎng)將一寸身,銜木到終古。我愿平東海,身沉心不改,大海無(wú)平期,我心無(wú)絕時(shí)”(《詩(shī)集》一,《精衛(wèi)》)。

【溫馨提示】網(wǎng)站有的文章及圖片均來(lái)源于學(xué)校官網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng),若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統(tǒng)計(jì)

- 基地總數(shù):548個(gè)

- 當(dāng)前瀏覽:1314次

- 總瀏覽數(shù):818270次

- 發(fā)布時(shí)間:2020-12-31 14:05

- 信息來(lái)源:干訓(xùn)網(wǎng)