黃帝陵,是軒轅黃帝的陵寢,是《史記》記載的黃帝陵 ,位于陜西省延安市黃陵縣城北橋山。

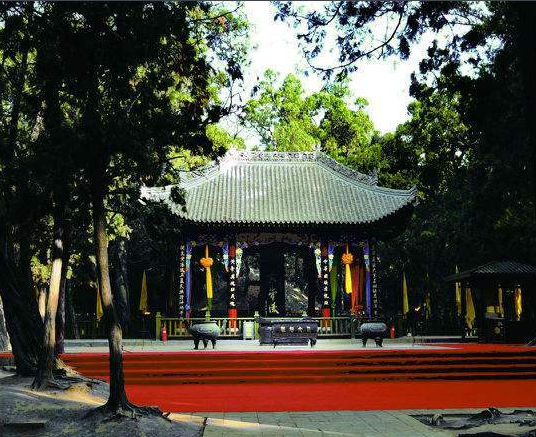

黃帝陵古稱“橋陵”,是歷代帝王和名人祭祀黃帝的場所。歷史上最早舉行黃帝祭祀始于秦靈公三年(前422年),秦靈公“作吳陽上畤,專祭黃帝” 。自漢武帝元封元年(前110年)親率十八萬大軍祭祀黃帝陵以來,橋山一直是歷代王朝舉行國家大祭之地 ,保存著漢代至今的各類文物 。陵前的“黃帝手植柏”距今五千余年,相傳為黃帝親手所植,是世界上最古老的柏樹。

1961年3月,黃帝陵被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位,編為“古墓葬第一號” 。2006年,清明公祭軒轅黃帝典禮(黃帝陵祭典)活動列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2014年8月,黃帝陵列入申報世界文化遺產項目。

地理環境

黃帝陵所在的橋山,位于陜西省延安市黃陵縣城北約一千米處,是子午嶺向東延伸的部分。子午嶺南北而行,北為“子”,南為“午”,故稱“子午嶺”。橋山總面積566.7公頃,山體渾厚,氣勢雄偉,沮水三面環流。山上林木茂密,古柏覆蓋面積為89.1公頃,計有古柏81600多株,其中千年以上古柏3萬多株,是中國最古老、覆蓋面積最大、保存最完整的古柏群。

宋樂史所撰《太平寰宇記》載:“橋山,《山海經》云:‘蒲谷水源其山下,水流通,故謂橋山’。”清顧祖禹所撰《讀史方輿紀要》載:“沮水至縣北,穿山而過,因以橋名。”

沮河由西向東呈U形繞橋山而過,站在山上朝下看,東邊有河,西邊亦有河,就像水從山底穿過,故此山名橋山,黃帝陵因山而得名橋陵。

1992年7月11日,《人民日報》刊發了題為“黃帝陵風水軸線”一文,文章說:“黃帝陵風水軸線就是橋山主脊至黃帝墓冢,并與印臺山山峰之間構成一條連線,黃帝陵區的各種建筑都是以此為軸線而建造,墓冢方向正好在這條線上”。這條連線是西北至東南走向,也就是說,黃帝陵陵冢的坐向不同于后世帝王的正北正南(坐北朝南)或正西正東(坐西朝東),而是依據地理,背向西北,面朝東南,同橋山、子午嶺和號稱龍脈的昆侖山走向完全吻合,即中國地理的基本形態——“天傾西北,地不滿東南”。

歷史沿革

《史記·卷一·五帝本紀第一》載:“黃帝崩,葬橋山”。

橋山在遠古時代為有蟜(jiǎo)氏居地,稱作蟜山;黃帝時代稱作“軒轅之丘”或“軒轅之臺”,黃帝因此而得名“軒轅”,黃帝城中宮即位于此,以后演變成橋山。

黃帝聯合炎帝打敗蚩尤后,由華族部落聯盟首領成為天下共主,使華夏民族由蠻荒時代跨入了文明時代,黃帝的豐功偉績理所當然地受到后世的敬仰和崇拜。黃帝死后,人們為了表達對這位人文初祖的懷念之情,便在橋山起冢為陵,立廟祭祀。在黃帝死后的幾千年里,歷代祭祀黃帝的活動從未中斷。從虞、夏、商、周到秦、漢、隋、唐、宋、元、明、清,除了有的時段將黃帝同時作為“天神”、“帝王”祭祀外,都無一例外地將黃帝作為祖先祭祀。

秦始皇掃滅六國統一天下后,規定天子的墳墓一律稱作“陵”,一般庶民墳稱作“墓”。漢代又規定天子陵旁必設“廟”,漢朝建立伊始,漢高祖劉邦便頒詔于天下——“吾甚重祠而敬祭。今上帝之祭及山川諸神當祀者,各以其時禮祠之如故”,在橋山西麓建起“軒轅廟” 。其后漢武帝親自祭祀黃帝陵,《史記·卷十二·孝武本紀第十二》 和《史記·卷二十八·封禪書第六》 載:“其來年冬,上議曰:‘古者先振兵澤旅,然后封禪。’乃遂北巡朔方,勒兵十余萬,還祭黃帝冢橋山,釋兵須如。”元封元年(前110年)冬,漢武帝領軍十萬北巡朔方,返回時專程來到橋山,祭祀黃帝之冢。這是正史中第一次記載黃帝陵。

唐宋以降,因各朝皇帝的重視,不斷整修添土,使陵冢有所加大。

唐代宗大歷五年(770年),鄜坊節度使臧希讓上奏:“坊州有軒轅黃帝陵闕,請置廟,四時享祭,列于祀典”,得到了代宗的批準,唐王朝在橋陵大興土木,開始了為期兩年的大規模修繕活動,修建黃帝廟,并栽植柏樹1140株。從此,祭祀黃帝升格為國家大典,橋陵也成為了官方唯一指定祭黃場所。這不僅有助于規范祀典,更在客觀上起到了加強政治統治和文化認同的作用。

經過唐末五代的戰亂,包括黃帝陵在內的前代帝王陵寢已經出現了“樵采不禁”的情況。而祭祀的建筑“隳毀”,則讓正常的祭祀活動無法進行。為此,宋太祖趙匡胤一即位,就于建隆元年和乾德初兩次下詔,規定黃帝陵及炎帝、高辛、唐堯、虞舜、夏禹諸陵“各置守陵五戶,歲春秋祠以太牢”,“隳毀者修葺之”。開寶二年,因沮河水連年侵蝕,橋山西麓經常發生崖塌水崩,威脅廟院存亡,地方官員上書朝廷,宋太祖降旨,將軒轅廟由橋山西麓遷移橋山東麓黃帝行宮,即今址。

宋嘉祐六年(1061年),宋仁宗趙禎下圣旨,責成坊州(今黃陵縣)地方官員,發動黎民百姓,當年種植柏樹1400多棵,同時抽調三戶人家,免除一切搖役斌稅,專門在橋山看護和種植柏樹。并勒石成碑置于黃帝陵前,這是現存最早的關于保護黃帝陵的官方文件。

元泰定二年(1325年),元泰定帝頒布保護黃帝陵廟敕令,并刻立《禁伐黃陵樹木圣旨碑》,記載元泰定帝頒發保護軒轅廟建筑、禁伐橋陵樹木,并免除宮觀、寺院所屬地稅、商稅,對破壞橋陵之人,官府加重處罰的圣旨。此碑亦為中國現存唯一的關于黃帝陵的元代碑刻,是研究宋元時期黃帝陵的珍貴實物資料。元惠宗至正元年(1341年),元惠宗降旨,重修軒轅廟西側被大火焚毀的保生宮。

明代將橋山黃帝陵列為國家祭典,祭祀從未中斷。

明太祖洪武三年(1370年),太祖朱元璋降旨祭祀黃帝,修繕黃帝陵廟,同時在軒轅廟設立五品護陵官二人,后由縣令兼任。這一做法為后世沿用,縣令兼護陵官成為制度。朱元璋不僅安排大臣代表自己前來祭祀黃帝,還拔高了當地的行政級別——明代縣令多為七品,由于中部縣縣令要兼任黃陵護陵官,所以按照五品對待。洪武七年(1374年),造軒轅黃帝坐像;明嘉靖四十二年(1563年),明世宗朱厚熜修葺軒轅廟;明天啟元年(1621年)秋,明熹宗朱由校整修黃帝陵廟;明崇禎九年(1636年),中部縣知事重修黃帝陵廟。有明一代,共存留御制祝文碑21通。

順治三年(1646年),清世祖順治命使祭祀黃帝陵,并對黃帝陵廟進行了清代第一次維修。此后,康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光等皇帝先后派員赴橋山黃帝陵,進行了三十多次祭祀活動,大修九次。其中,康熙年間維修三次,雍正年間維修兩次,乾隆年間維修一次,嘉慶年間維修一次,道光年間維修兩次。清代沿襲明代制度,對黃帝陵的祭祀一般為三年一大祭,多是皇帝派專員致祭,儀式更為隆重,規模更為宏大。常祀之外,又于皇帝登基、太后壽辰、水旱災害、五谷豐登、弭除邊患之際,更增特祭。乾隆年間,陜西巡撫畢沅于陵前題碑“古軒轅黃帝橋陵”。自此以后,橋陵之稱更為聞名。

中華民國成立后,民國元年(1912年)三月,孫中山先生委派要員專程祭祀黃帝陵,并親自撰寫祭文,頌揚“中華開國五千年,神州軒轅自古傳,創造指南車,平定蚩尤亂,世界文明,唯有我先”,體現出強烈的民族自信心和自豪感。“九一八事變”后,日本帝國主義加緊發動侵華戰爭。為了團結全國人民共同抗戰,一致對外,各地愛國志士倡議民族掃墓之禮。民國二十三年(1934年)四月,中國國民黨中央和國民政府致祭于黃帝陵,并確定每年清明節為“民族掃墓節”,公祭黃帝陵。同年,謁陵道重修并通車。民國二十六年(1937年)清明節,國共兩黨各派代表前往黃帝陵共同祭奠。毛澤東親撰《祭黃帝陵文》,宣示“民族陣線,救國良方,四萬萬眾,堅決抵抗”,成為昭告列祖列宗、團結抵御外侮、建立全國抗日統一戰線的錚錚誓約。民國二十八年(1939年),陜西省政府急令設黃帝陵廟管理所,主任由中部縣長兼任;同年秋天開工維修黃帝陵廟,“凡大門、享殿、圍墻及聵缺者”,均在這次維修之列,而“崇閎之制,尚有所待”;次年三月,整修完畢。民國三十一年(1942年),陜西省第三行政督察區專員公署考慮到黃帝聲名遠播、威名遠揚的無比崇高地位,加之為了與陜西蒲城豐山唐睿宗之橋陵相區別,遂改橋陵為黃帝陵。自此以后,黃帝陵一名沿用至今。民國三十一年(1942年)冬,國民黨中央委員會委員長蔣介石題寫“黃帝陵”三個大字,命人勒石成碑,置于黃帝陵墓之前。民國三十二年(1943年),為整修黃帝陵廟,成立黃帝陵修建委員會,向社會募捐,擴建黃帝廟大殿等。在抗日戰爭最艱苦的民國三十三年(1944年),國民政府將中部縣易名為黃陵縣,更突顯了黃帝陵的獨尊地位。

新中國建立后,毛澤東主席親自批示,請周恩來總理部署對黃帝陵進行維修保護,并委托郭沫若同志題寫“黃帝陵”碑。1959年至1961年,陜西省人民政府撥款整修黃帝廟大殿;1962年,黃帝陵被國務院列為第一批全國重點文物保護單位古墓葬第一號;1964年,重修碑亭和大門;1976年,陜西省革命委員會文化局撥款修繕山頂祭廳、黃帝廟大殿和圍墻。

1978年以后,陜西省將黃帝陵列為重點維護整修單位,先后于1984年、1987年進行過兩期工程建設。

20世紀80年代以來,大批港澳臺同胞、海外僑胞,不遠萬里,奔赴橋山,共祭黃帝陵。1988年,中共中央軍委主席鄧小平為黃帝陵題詞:“炎黃子孫”。1992年以來,陜西省對黃帝陵進行了大規模的整修。

1993年清明節,時任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民為黃帝陵題詞“中華文明源遠流長”。

1994年起,每年都有國家領導人專程來陜參加公祭活動。陜西黃帝陵祭典的至上性、持續性和唯一性,得到了海內外炎黃子孫的一致認可。

1998年和2000年,分別由特別行政區首任行政長官董建華、何厚鏵親筆題寫的香港、澳門回歸紀念碑相繼在黃帝陵落成,是追本溯源的文化認同的詮釋,為中華民族偉大復興凝聚了向心力量。

文物遺存

軒轅廟內現存祭祀保護碑刻124通,其中有宋仁宗嘉祐六年(1061年)奉旨栽植松柏1413棵記事碑,元泰定二年(1325年)禁伐黃帝陵樹木圣旨碑。祭文碑刻46通,均是御制祝文。所謂御制祝文,就是皇帝親自頒發的祭文,代表的是國家級祭祀 ,其中有明太祖洪武四年(1371年)祭黃帝陵御制祝文碑,清圣祖康熙二十七年(1689年)祭黃帝橋陵碑,以及民國元年(1912年),孫中山宣誓就職中華民國臨時大總統后,派代表團帶上他新自撰寫的《祭黃帝陵文》前往橋山致祭軒轅黃帝陵的碑石等。

旅游信息

門票交通

位置:陜西省延安市黃陵縣

時間:07:30—18:30

門票:旺季價格:門票75元(包含景點:黃帝陵,軒轅廟)淡季價格:門票50元

交通:西安火車站廣場南側的汽車站有車直達黃帝陵,車程約4小時,車票20元

免費政策

2020年2月,為感謝全國醫護人員的堅守奉獻,自疫情消散之日起至2020年12月31日,景區向參與武漢“抗疫”一線救援工作的全體醫護人員、解放軍戰士及各行業志愿者們免費開放。奔赴武漢“抗疫”一線,參加救援工作的全體醫護人員、解放軍戰士及各行業志愿者憑本人有效證件(身份證、工作證或醫師證、護士證、軍官證)及參與武漢一線救助工作相關證明(單位、社區介紹信或相關機構證明),在出發前十天登錄延安市文化和旅游局官方網站進行預約登記,同時將相關材料和到達時間、同行人數、在延活動時間發送到延安市旅游公共服務管理中心郵箱,以便當地提前做好行程安排。

【溫馨提示】網站有的文章及圖片均來源于學校官網或互聯網,若有侵權請聯系gzldyjy@yeah.net刪除。

基地統計

- 基地總數:548個

- 當前瀏覽:1652次

- 總瀏覽數:818270次

- 發布時間:2021-01-07 16:30

- 信息來源:干訓網